2025年「終活動画・ビデオメッセージ」の

おすすめ10選

―料金や選び方を徹底解説

近年、「終活」や「終活動画」、「ビデオメッセージ」といった言葉が世代を問わず広く認知されるようになりました。終活動画とは、人生の振り返りや家族・友人への感謝のメッセージをビデオレターやメッセージ動画という形で残すもので、個人の思いを映像で伝える新しい文化として注目されています。

「終活」は「就活(=就職活動)」をもじった造語で、2009年に週刊誌で使われたのを皮切りに、メディアや書籍でも多く取り上げられてきました。2012年には新語・流行語大賞にもノミネートされ、現在では高齢者だけでなく若者の間でも「終活動画」や「動画メッセージ」への関心が高まっています。

言葉としては広まった一方で、親しい友人やご家族といえども、「終活動画」や「ビデオメッセージ」の話題を気軽に持ち出すのは、今なお難しいと感じる方も多いでしょう。日本では「死」や「老い」について語ることが長らくタブー視されてきた背景があり、そうした価値観はいまも根強く残っています。

しかし、「人生100年時代」が現実でなくなりつつある現代において、人生の終わりをどう迎えるかを自分の意志で考え、行動する人は年々増えています。医療・介護に関する希望、財産や遺言の整理、葬儀・納骨の準備など、多くのことを一人で行うのは負担が大きいものです。

そんななか、「感謝のメッセージ」を込めたビデオレターや、家族に思いを伝えるメッセージ動画、動画メッセージの制作サービスが注目を集めています。このブログ記事では、実際に高齢者が行っている終活動画の具体例や、ビデオメッセージの活用事例をご紹介します。さらに、今のうちに準備しておきたいおすすめの終活動画サービスや料金体系についても詳しく解説します。

1そもそも、「終活(終活動画)」とは?

「終活(終活動画)」とは、人生の最期を迎える前に、身の回りの整理や準備をする活動を指します。これにより、自分の意思を明確にし、家族や大切な人々に負担をかけないようにすることができます。終活(終活動画)には、財産の整理、遺言の作成、葬儀の準備、医療・介護の方針決定なども含まれます。

2「終活(終活動画)」の認知度と実施状況

「終活(終活動画)」という言葉の認知度は非常に高く、ある調査では96.4%もの人が「知っている」と回答しています。一方で、実際に終活(終活動画)を行っている人の割合は低く、同じ調査では7.7%の人しか終活(終活動画)を完了していない、と回答しています。両者の間のギャップは、「終活(終活動画)」の社会的意義は理解しつつも、具体的な行動に移せていない人が多いことを示していると言えます。

1「終活(終活動画)」を行う人 /「終活(終活動画)」を行わない人

では、どのような人が終活(終活動画)を行い、どのような人が行わないのでしょうか。その傾向を見ていきましょう。

(1) 年齢

年齢が上がるほど、終活(終活動画)への関心・終活(終活動画)の取り組み率が高まる傾向があります。とりわけ、60代では、終活(終活動画)を始める人の割合が大幅に増加しています。

60代は、自分の親や、友人の死などのライフイベントを経験したり、子どもの成長や仕事の定年退職に伴い、自分自身のことについて今まで以上に時間を使えるようになる人が増える時期でもあります。自分の人生について振り返り、人生の最期について考える機会が今まで以上に増える中で、実際に動き始める人が多くなります。

ライフステージの変化と、現役時代より余暇の時間を多くとれるようになることが、60代以上で終活(終活動画)を始める人が増える主な理由であると考えられます。

(2) 性別

性別で見ると、女性の方が男性よりも、終活(終活動画)に積極的である傾向があります。ある調査では、女性の77.4%が終活(終活動画)に関心を持っているのに対し、男性は66.3%となっています。

女性が男性よりも終活(終活動画)に積極的である背景には、社会的・文化的な要因も考えられます。女性の多くは、家族や親族とのつながりを大切にしており、自分の死後に残された家族に迷惑がかからないよう、事前に準備を進める傾向にあります。これは、家族への愛情や責任感から来るものと考えられます。

また、一般的に女性は男性より平均寿命が長く、必然的に高齢者として過ごす時間が長くなります。高齢期を迎えた自身の健康や生活について考える機会が多くなることに比例して、終活(終活動画)への関心が高くなり、実際に取り組み始める人が多いということです。

近年、女性の社会進出がますます進み、経済的・社会的な役割だけでなく、価値観もより多様になってきています。これからますます、自身の人生やキャリアを見つめ直し、自分らしく人生の最期を彩りたい、と思い描く女性が増えていくのではないか、と考えられます。

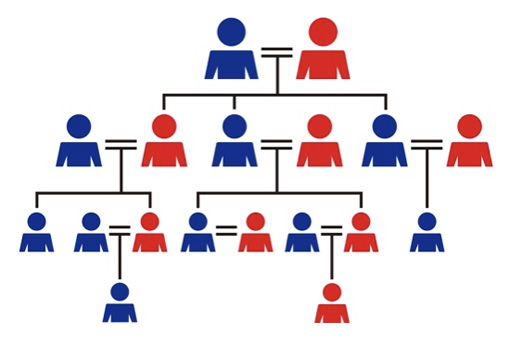

(3) 家族構成

家族や子どもがいる人は、残される家族に経済的・心理的な負担をかけたくないという思いから、終活(終活動画)に取り組む傾向が強いです。生涯独身で過ごした人や、子どもを持たない人がいる人に比べて、財産や土地、家などの相続に関して、「家族のために自分の遺志を残したい」という考えの下、その思いを何らかの形にして残す傾向が強いです。

(4) 健康状態

自分自身の健康上の問題をきっかけに、終活(終活動画)を意識し始める人も多くいます。特に、三大疾病をはじめとする病気や、大きな怪我、事故などを経験すると、終活(終活動画)の必要性を強く意識するようになります。

(5) 経済的な問題

経済的に余裕がある人ほど、遺産整理や相続対策として終活(終活動画)に取り組むことが多いです。逆に、経済的な不安を抱えている人は、終活(終活動画)よりも日々の生活や仕事を優先する傾向があります。

以上のような要因が、終活(終活動画)を実際に行うかどうかに影響を与えています。終活(終活動画)は、自分自身だけでなく、家族や周囲の人々のためにもなる重要な活動です。そのため、年齢や性別、家族構成に関わらず、多くの人が前向きに検討することが望まれます。

2過去と現在の「終活(終活動画)」

⑴ 過去と現在の「終活(終活動画)」の違い

過去においても、「終活(終活動画)」と似たような動きは存在しました。一般的なものとして、遺言の作成や墓の準備等がありますが、それらは総じて「死後の手続き」に焦点が当てられたものでした。

しかし、現在の「終活(終活動画)」はより幅広くとらえられており、生前の生活を振り返り、高齢期の自分の生活をより良くすることを主な目的とした活動も盛んになってきています。

たとえば、エンディングノートの作成や、デジタル遺品(SNSや電子メールなど)の管理、介護・医療方針の決定など、より高齢期の個人の生き方に寄り添った内容も「終活(終活動画)」として意識されるようになりました。

| 項目 | 過去の終活(終活動画) | 現在の終活(終活動画) |

| 目的 | 死後の準備中心 | 生前の生活+死後の準備 |

| 主な内容 | 遺言、墓の準備 | エンディングノート、デジタル遺品整理、介護方針決定 |

| 関与する人 | 家族や親族 | 本人、家族、専門家(弁護士、FPなど) |

⑵ 現代的な「終活(終活動画)」の要因

・超高齢社会の進展

日本は世界でも有数の超高齢社会となりました。個々人の寿命が延びたことで「老後の生き方」に関心が高まるようになりました。以前は、60~70代で死後についてのことを考え始め、死後の準備をするのが一般的だったところ、健康寿命が延びたことにより、より早い時期から「より良く老後を生きるための終活(終活動画)」を意識する人が増えました。結果として「終活(終活動画)」が死後への準備から、人生の整理へと変化していったのです。

「終活(終活動画)=死への準備」から「終活(終活動画)=生き方の整理」へ

・核家族化と単身世帯の増加

かつては、高齢者の余生を家族がサポートするのが普通でした。ところが、現在は家族と離れて暮らす単身世帯や、核家族が増加したことで、「自分のことは自分で準備する」意識が強まりました。子どもがいない人も増え、相続・財産整理だけでなく、自分の葬儀や介護を事前に決めることが今まで以上に重要になったことにより、家族に決定権のある余生から、自分に決定権のある終活(終活動画)と老後ライフへと変化してきました。

「家族に決定権のある余生」から「自分に決定権のある終活(終活動画)と老後ライフ」へ

・デジタル社会の進展

インターネットやスマートフォンの普及により、個人レベルで「終活(終活動画)」に関する情報が手に入りやすくなったことも変化の要因の1つです。以前は、家族や寺・葬儀社を頼るしかなかった死後の準備が、現代では、YouTubeをはじめとするSNSを用いて情報を収集し、実際に体験談を見て先人のやり方を学べるようになりました。以前よりも多様な選択肢の中から選べるようになったこと、新しいツールが登場したことにより、今までは一般的ではなかった「終活(終活動画)」が広く行われるようになりました。

寺・葬儀社を頼る「アナログな終活(終活動画)」から多様な選択肢から選ぶ「デジタル終活(終活動画)」へ

・「生前整理」の重要性の高まり

以前は「死後に家族が遺品を整理する」のが普通だった一方で、現在は生前に自分で整理をすることが主流になり始めています。ミニマリズムや断捨離ブームもあいまって「いらないものは処分する」という考え方や社会に浸透した結果でもあります。また、目に見える遺品の整理だけではなく、デジタル遺品(SNSのアカウント運営、通帳レスのネット銀行のパスワードなど)の管理も重要な課題になってきています。

「死後の遺品整理」から「生前の持ち物(デジタルを含む)の整理」へ

3後悔のない終活(終活動画)サービス選びを―終活(終活動画)の市場拡大=ビジネス化

終活(終活動画)は一大ビジネスとなり、多くの企業が参入してきています。オンライン上で完結する終活(終活動画)セミナー、エンディングノートの作成や販売、相続相談サービスなどが充実した他、実際に参加者が集まって旅行に出向く終活(終活動画)ツアーや、終活(終活動画)フェアなど、同じ意思を持つ人たちと集まって楽しみながら終活(終活動画)を進めるサービスも登場しました。以前は、どちらかというと義務感のある終活(終活動画)が主流でしたが、現在は楽しみながら行うことができる終活(終活動画)も増えてきています。

終活(終活動画)ビジネスの市場規模は、調査機関や定義によって異なりますが、2022年の市場規模は約1兆6,447億円と推定されています。終活(終活動画)関連市場は、葬儀、墓地、仏壇、相続支援などを含めると、約3兆円以上の市場規模があるとされています。これらの数値から、終活(終活動画)ビジネスは大規模な市場であり、今後も高齢化の進行とともに成長が期待されています。高齢化の進行に伴い、終活(終活動画)ビジネスはさらなる拡大が予想されます。特に、デジタル技術を活用したサービスや、個々のニーズに合わせたカスタマイズサービスの需要が高まると考えられます。また、地方自治体や地域コミュニティと連携した取り組みも増加し、地域密着型のサービスが注目されています。終活(終活動画)ビジネスは、多様化する高齢者のニーズに応じて進化を続けており、今後も新たなサービスやビジネスモデルの登場が期待されます。

そんな中、終活(終活動画)ビジネスにおいては、競争の激化により、専門的な知識や技術を持たない会社の参入が問題になり、それによって様々な問題が生じています。中には善意をよそおった悪徳業者の存在も確認されており、結婚、出産、持ち家や車の購入と同様に、人生における一大イベントである葬儀を狙った手口は後を絶ちません。そのため、会社選びについては慎重に行う必要があります。消費者庁もすでに平成30年に消費者白書にて悪徳商法の一つである訪問購入について以下のように注意喚起をしています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2018/white_paper_114.html

終活(終活動画)のサポートを謳う業者の中には、悪徳業者や詐欺団体も存在するため、実際に活動のサポートを依頼する場合には、誰に何を依頼するのかを、依頼者本人が慎重に情報を比較検討して選ぶ必要があります。場合によっては、ご家族と相談をされることも大切です。

1悪質な「終活(終活動画)」詐欺

⑴ 詐欺の事例1―終活(終活動画)セミナー詐欺

終活(終活動画)セミナー自体が詐欺団体の主催であることもあります。事前に告知されていた内容(来場者特典や無料プレゼント等)から大幅な内容変更がされていたり、高額なサービスの購入の勧誘をされたり、利用を強制されるなどといった手口が特徴です。

⑵ 詐欺の事例2―遺産相続代行詐欺

相続の手続きは煩雑なため、相続額が多ければ多いほど専門家の助けなしに行うことは難しいです。遺産相続については相場が不明瞭のため、遺産を目当てに依頼を受けて、相場以上の依頼料を要求してくる会社が急増しています。

⑶ 詐欺の事例3―メモリアルダイヤモンド詐欺

遺骨から人工ダイヤモンドを作ることは、技術的には可能だと言われています。しかし、日本でそのような特許を取得している会社は2025年1月現在、1社も存在しません。また、出来上がったダイヤモンドが本当に故人のものなのか素人レベルで判定することは非常に難しく、「メモリアルダイヤモンド」や故人の遺骨を活用したジュエリーなどの謳い文句には、詐欺の危険性がつきまといます。

会社選びを間違えると、300万円で購入した遺骨ダイヤモンドが実は40万円で買える代物だった、故人の遺骨を入れる加工をしてはいなかった、というような事態になりかねません。思い出の品を作りたい遺族のニーズに付け込んだ詐欺に騙されないためにも、実績と確かな評判があり、信頼のおける会社選びが必須です。

⑷ 詐欺の事例4―遺品買取詐欺

本来は価値のある遺品を、故人の自宅に押しかけて廉価で買い取ろうとする詐欺があります。消費者庁も呼びかけていますが、生前に持ち物の整理が進んでいなかった故人の自宅が狙われます。「不要品を買い取る」という勧誘の電話を受けたりチラシ等を見たりした消費者が、不要品を売却しようと購入業者に訪問を依頼したところ、来訪した購入業者に貴金属を見せるよう強く求められ、最終的に貴金属を売却することになってしまった、などの実例があります。遺品を買い取られてしまった後に、売却価格に納得できず、遺品を取り戻したいと思って連絡したものの、「キャンセル料がかかる」、「買取りはクーリング・オフできない」、「紛失した」、「転売した」など、泣き寝入りせざるを得ないようなケースも多くあります。

4今からでもできる終活(終活動画)

終活(終活動画)ビジネスは多岐にわたります。一般的に提供されている終活(終活動画)サービスの予算と概要をご紹介します。

1終活(終活動画)セミナーへの参加(0円~数万円)

専門家や企業が主催するセミナーでは、エンディングノートの書き方、相続対策、葬儀の準備など、終活(終活動画)に関する知識を提供しています。参加者は情報収集や疑問解消の場として活用しています。終活(終活動画)セミナーでは、以下のようなテーマが取り上げられることが多いです。

⑴ エンディングノートの作成方法

自分の意思や希望を明確に伝えるためのエンディングノートの書き方や活用方法を学びます。

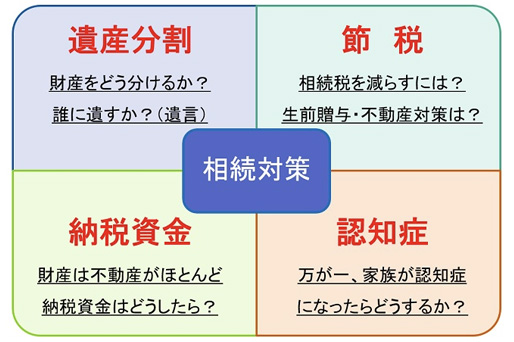

⑵ 相続・遺言に関する基礎知識

遺産分割や遺言書の作成手続き、法的効力など、相続に関する基本的な情報を提供します。

⑶ 葬儀場・お墓の選び方

葬儀の種類や費用、お墓の種類や選定ポイントなど、葬儀や埋葬に関する知識を深めます。

⑷ 医療・介護に関する情報提供

介護保険の利用方法や医療・介護サービスの選び方、終末期医療の考え方などを解説します。

⑸ 生前整理・遺品整理の方法

生前に持ち物を整理する方法や、遺品整理のポイント、専門業者の活用方法などを紹介します。

⑹ 専門家への相談方法

弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーなど、各分野の専門家への相談方法や連携の仕方を学びます。

《セミナーの種類》

⑴ 無料セミナー

自治体やNPO法人、地域のコミュニティセンターなどが主催する場合、無料で開催されることがあります。

⑵ 有料セミナー

専門家を招いたセミナーや、特定のテーマに特化したセミナーでは、参加費が設定されることがあります。料金は1回あたり1,000円~5,000円程度が一般的です。

⑶ 連続講座やワークショップ形式のセミナー

複数回にわたる講座や、実践的なワークショップ形式の場合、数万円の受講料が必要となることもあります。(※受講料の支払い方法等に違和感がある場合は、簡単に契約しないようにしましょう。)

具体的な費用については各セミナーの案内や、各社の公式ウェブサイトで確認してみてください。

《参加時の注意点》

⑴ 事前予約が必要かどうかを確認する

定員が設けられている場合が多いため、事前に予約が必要なことがあります。

⑵ 持ち物の確認

説明資料が配布される場合があります。筆記用具等の持参が必要か確認しましょう。

⑶ オンライン開催の有無の確認

最近ではオンラインで開催されるセミナーも増えているため、参加方法を確認してください。

終活(終活動画)セミナーは、人生の最終章をより充実したものにするための有益な情報を提供しています。興味のある方は、地域の広報誌やインターネット等で情報を収集し、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

2エンディングノートの作成(0円~3000円程度)

自分の意思や希望を記録するエンディングノートは、書店やオンラインショップでも販売されています。最近では、デジタル版やクラウド上で管理できるサービスも登場しています。エンディングノートは、自分の意思や希望を家族や親族、ご自身の関係者に伝えるための重要なツールです。入手方法や作成支援サービスは多岐にわたるので、費用や内容もさまざまです。以下に、エンディングノートの費用とサービス内容について詳しく説明します。

《エンディングノートの入手方法と費用》

・無料のエンディングノート(0円 ※印刷代は別途)

インターネット上で無料テンプレートをダウンロードすることができます。記入に必要な基本的な項目が揃っており、手軽に始められますが、デザインやカスタマイズ性には限りがあります。自宅に印刷機がない場合は、コンビニエンスストアのプリントサービスを利用すると便利です。

・市販のエンディングノート(500円~3000円程度)

書店やオンラインショップで手軽に入手可能です。デザインや内容が充実しており、書きやすいフォーマットが特徴です。(例: リベラル社の『一番わかりやすいエンディングノート』)

・高級エンディングノート(3000円~1万円程度)

市販のエンディングノートの中には、長期間の保管を目的としたハードカバータイプのものもあります。中のページにも、特別のあるデザインや装飾がほどこされている場合が多いです。

エンディングノート作成支援サービスの内容や費用、ご自身で仕上げられるかどうかなどについて、不安を感じる方や、専門的なアドバイスを求める方のために、各種支援サービスが提供されています。以下に、主なサービス内容とその費用の目安をまとめました。

⑴ セミナー参加

エンディングノートの重要性や書き方のポイントを学ぶ講座です。費用は、無料のものから数千円程度のものまであります。自治体やNPO法人が主催する場合は無料の場合も多くあります。

⑵ 個別相談・作成サポート

専門家とマンツーマンで面談し、エンディングノートの記入をサポートしてもらうことができます。費用は、1時間あたり5500円(税込)程度が一般的です。出張面談の場合、別途交通費がかかります。(例: 上松行政書士事務所)

⑶ 清書・資料作成

親族関係図や財産目録など、エンディングノートに添付する資料の作成を支援します。相場は、親族関係図が3000円程度、財産目録が5000円程度です。(例: 終活(終活動画)ノート工房「私の小みち」)

⑷ 定期的な見直しのサポート

ご自身や家族状状況の変化に応じて、エンディングノートの内容を定期的に見直し、更新をサポートするサービスです。費用はサービス提供者によって異なりますが、面談1時間あたり5500円程度が相場です。

エンディングノートは、自分の意思や希望を明確に伝えるための大切な手段です。市販のノートや無料テンプレートを活用して自分で作成することも可能ですが、専門家のサポートを受けることで、より詳細で正確な内容を記載することができます。費用やサービス内容を比較し、自分に合った方法でエンディングノートを作成することをおすすめします。

3相続相談サービス

弁護士や税理士などの専門家が、オンラインで相続や遺言に関する相談を受け付けるサービスがあります。自宅から気軽に専門的なアドバイスを受けられるため、利用者が増加しています。オンライン相続相談サービスは、インターネットを通じて相続に関する専門的なアドバイスやサポートを提供するサービスです。自宅にいながら専門家と相談できるため、忙しい方や遠方に住んでいる方にも便利です。以下に、主なサービス内容と費用の目安をまとめました。

⑴ 専門家による個別相談(初回相談無料)

初回の相談については、無料の設定にしている会社が多くあります。相談の際には、ご自身の相続に関する基本的な質問や相談についてどのようなサービスがあるのかを提示してもらうことができます。オンラインでの相続相談サービスを実施している会社もあり、初回の簡易相談(30分程度)を無料で提供しています。初回相談は、サービスの雰囲気や専門家の対応を確認するためのものです。ご自身の状況や受けたいサービス内容を整理してから臨みましょう。

個別相談サービスでは、弁護士、税理士、司法書士などの専門家が、個別のケースに応じた具体的なアドバイスを提供してくれます。相談内容に応じて、遺産分割、遺言書作成、相続税対策など幅広いサポートが行われます。個別相談を受ける際は、ビデオ通話、電話、チャットなど、利用者の希望に合わせた方法での相談が可能な会社もあるので、ご自身の状況に合わせて会社選びをしましょう。

⑵ 書類作成支援

遺言書や遺産分割協議書など、相続に必要な書類の作成をサポートします。専門家が法的に有効な書類作成を支援するため、安心して手続きを進めることができます。

⑶ 相続登記、申告等の手続き代行(相談1時間あたり5000円~20000円程度)

相続登記や相続税申告など、煩雑な手続きを専門家が代行します。これにより、利用者の負担を軽減し、スムーズな相続手続きが可能となります。オンライン相続相談サービスの費用は、提供するサービス内容や専門家の資格、相談時間などによって異なりますが、初回の15分~30分程度の相談は無料の会社が多くあります。それ以降の個別相談は、1時間あたり5000円~20000円程度と幅があります。専門家の資格や経験、相談内容の複雑さによって変動するため、初回の相談の際に費用の目安について確認することをおすすめします。

⑷ 書類作成支援(10,000円~50,000円程度)

書類作成の支援を受けるにあたっての費用は、1通あたり10,000円~50,000円程度です。費用は、作成する書類の種類や内容の複雑さによって異なります。

⑸ 相続手続きの代行(100,000円~500,000円程度)

費用の目安は、100,000円~500,000円程度です。こちらも、手続きの内容や相続財産の規模によって変動します。

具体的な費用やサービス内容は、サービス提供者によって異なります。利用を検討する際は、複数のサービスを比較検討し、ご自身のニーズや予算に合ったものを選ぶことをおすすめします。

4終活(終活動画)ツアー

葬儀社や旅行会社が企画するツアーで、終活(終活動画)セミナーのフィールドワークバージョン、と表現すると分かりやすいかもしれません。学生時代の社会科見学のように、墓地や葬儀施設の見学、生前予約の説明などを行います。旅行を楽しみながら終活(終活動画)について学べると好評です。同じような志を持った方との人脈を作りたい方、老後のご友人関係を充実させたい方にもおすすめです。

終活(終活動画)ツアーは、主に終活(終活動画)を行うために必要な情報の収集を目的とした旅行プランで、主に以下のような内容で実施されます。

《終活(終活動画)ツアーの主な内容》

⑴ 墓地・霊園の見学

・樹木葬や納骨堂の視察

自然葬や都市型納骨施設など、多様な埋葬方法を実際に見学します。

・永代供養墓の紹介

後継者がいない方でも安心して利用できる供養方法を学びます。

⑵ 専門家による講義

相続、遺言、葬儀の最新情報や手続きについて、専門家から直接アドバイスを受けることができます。終活(終活動画)セミナー同様に、エンディングノートの作成指導を行う場合もあります。参加者と話し合いながら、自身の希望や思いを整理し、具体的な形にする方法を学ぶことができます。

⑶ 体験型プログラム

・海洋散骨体験

実際に船に乗り、海洋散骨の流れや手続きを体験します。

・入棺体験や遺影撮影

自身の最期を具体的にイメージし、心の準備を整えるための体験です。

⑷ 交流・相談会

・同じ志を持つ参加者との交流

情報交換や意見共有を通じて、新たな視点や知識を得ることができます。個別相談専門家に個別の悩みや疑問を直接相談できる時間が設けられることもあります。

《終活(終活動画)ツアーの費用》

ツアーの費用は、内容や主催者、地域によって異なりますが、以下は一般的な例です。

- 海洋散骨体験や専門家によるセミナー、フレンチコースランチが含まれるプランで21,780円。

- 相続・遺言に関する講座、樹木葬墓地見学、食事、観光スポット散策がセットになったプランで6,500円。

- 宿泊を伴うツアー 1泊2日で数万円程度。

具体的な費用やプラン内容は、各旅行会社や主催者の公式サイトで確認することをおすすめします。

《参加時の注意点》

⑴ 事前予約

定員が設けられている場合が多いため、早めの予約が必要です。

⑵ 持ち物

筆記用具や必要に応じてカメラなど、メモや記録を取るための道具を持参すると良いでしょう。

⑶ 服装

見学や体験内容に適した動きやすい服装を心がけてください。

終活(終活動画)ツアーは、楽しみながら将来の備えについて学べる有意義な機会です。関心のある方は、ぜひ参加を検討してみてください。

5終活(終活動画)フェア

複数の終活(終活動画)関連企業や団体が集まるイベントで、最新のサービスや商品の紹介、セミナーの開催などが行われます。参加者は一度に多くの情報を得ることができます。終活(終活動画)フェアは、人生の最終段階に向けた準備や情報を提供するイベントで、参加者が多角的な知識を得られる場として注目されています。以下に、終活(終活動画)フェアの主な内容と費用について詳しく説明します。終活(終活動画)フェアの主な内容は以下の通りです。

⑴ セミナー・講演会

・専門家による講義

相続、遺言、家族信託、お墓、不動産の処分方法など、終活(終活動画)に関連する最新情報や手続きについて、弁護士や税理士などの専門家が講演を行います。

・特別ゲストによるトークショー

著名人や専門家を招いたトークショーが開催され、終活(終活動画)に関する体験談やアドバイスが提供されます。

⑵ 個別相談ブース

・専門家との個別相談

相続や遺言、家族信託、お墓の選び方、不動産の処分など、個別の悩みや疑問を直接相談できるブースが設置されています。

・各種サービスの紹介

家系図作成、生活習慣病のオンライン診断など、終活(終活動画)に関連するサービスを提供する企業や団体のブースが並びます。

・体験コーナー(遺影撮影体験)

プロのカメラマンによる遺影写真の撮影体験ができ、参加者は自身の写真を記念として持ち帰ることができます。

・体験コーナー(入棺体験)

実際の棺に入る体験を通じて、死生観について考える機会を提供します。

・展示・販売コーナー(葬儀関連商品の展示)

最新の葬儀用品やお墓のデザイン、供養方法などが紹介され、参加者は実物を見て選ぶことができます。

・展示・販売コーナー(書籍や資料の販売)

終活(終活動画)に関する書籍や資料が販売され、知識を深めるためのアイテムを手に入れることができます。

終活(終活動画)フェアの費用

終活(終活動画)フェアの参加費用は、主催者やイベントの規模、内容によって異なります。以下に一般的な例を挙げます。

- 無料のフェア(例: コレカラ終活(終活動画)フェア)

- 有料のフェア(例: 特定のセミナーや体験コーナーのみ有料となる場合があり、参加費は数千円程度が一般的です。)

具体的な費用やプログラム内容は、各終活(終活動画)フェアの公式サイトや案内資料で確認することをおすすめします。また、事前予約が必要な場合もあるため、参加を希望する際は早めの時期の情報収集と申し込みを心がけてください。終活(終活動画)フェアは、多様な情報やサービスを一度に得られる貴重な機会です。興味のある方はぜひ参加してみてください。

5「終活(終活動画)」をしないデメリット

「終活(終活動画)」には、費用もかかり、一人で行うには何かと負担もあります。しかし、終活(終活動画)を全くしないままある日突然……と言った場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 医療や介護の方針が明確でないと、延命治療をどうするか家族が迷い、精神的な負担を感じる。

- 葬儀や相続の手続きを現役世代の家族が急に対応しなければならず、精神的・経済的な負担がかかる。

- 遺産分割などで家族・親戚間のトラブルが発生することがある。

- 遺産分割や埋葬方法、葬儀形式などに、本人の意思が反映されない。

- 財産管理やデジタル遺品の後処理が困難。

- 銀行口座やクレジットカードの手続きが滞り、相続人が困る。

- SNSやメールアカウントがそのまま放置され、個人情報の流出や情報の悪用につながる可能性がある。

《トラブルの事例》

終活(終活動画)をせずに人生の最期を迎えると、家族や周囲の人々にさまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。ここでは、特に多いトラブルを詳しく解説します。

⑴ 遺産相続トラブルー兄弟姉妹での遺産分割争い

ケース:ある高齢の男性(Aさん)が亡くなりました。Aさんは生前、遺言書を作成しておらず、相続の意思表示もしていませんでした。Aさんには3人の子供がいましたが、相続財産の分け方について意見が対立しました。

長男:「自分が親の介護をしていたから、多くの遺産をもらうべきだ」

次男:「公平に3等分すべきだ」

長女:「私は親にお金を貸していたので、それを返してもらったうえで相続したい」

このように意見がまとまらず、話し合いが長引き、最終的には裁判にまで発展。家族関係が悪化し、兄弟姉妹の間で断絶状態になってしまいました。

解決策:遺言書を作成する(公正証書遺言なら法的に確実)

エンディングノートに相続の希望を書いておいたり、生前贈与を活用し、あらかじめ遺産分配を決めておくことで、トラブルを防ぐことができます。

⑵ 葬儀・お墓のトラブルー葬儀の形式で家族がもめる

ケース:Bさんが突然亡くなり、家族は急いで葬儀を手配することになりました。しかし、家族の間で意見が割れました。

妻:「家族葬で小規模にしたい」

長男:「立派な葬儀をして、多くの人に参列してもらいたい」

次女:「本人は『簡素な葬儀でいい』と言っていた気がする」

結局、準備の時間もなく、最終的に家族の意見が合わないまま、形式ばった大きな葬儀が行われました。結果として、費用が大幅にかかり、妻が経済的に苦しい状況に陥ってしまいました。

解決策:エンディングノートに葬儀に関する希望を書く(規模、宗教形式など)

葬儀費用を、互助会の活用や葬儀プランの契約等で事前に用意し、葬儀の希望を書き残し、可能であれば家族と事前に話し合うことで、トラブルが未然に防げます。

⑶ 介護方針のトラブルー延命治療の判断で家族が混乱

ケース:Cさんは突然倒れ、病院に運ばれました。医師から「延命治療を行うかどうか、家族で決めてください」と言われましたが、家族の意見が一致しませんでした。

妻:「延命治療をして少しでも長く生きてほしい。」

長男:「本人は『延命治療は望まない』と言っていた」

次女:「でも、回復する可能性があるなら治療すべきでは?」

結局、家族が決断できず、延命治療が施されました。しかし、Cさんは意識が戻らず、数年間にわたって医療費がかかり、家族が経済的・精神的に大きな負担を抱えることになりました。

解決策:エンディングノートや尊厳死宣言書に治療方針を明記する

治療方針の希望を書き残し、家族と介護や医療について話し合ったり、後見人制度を活用することで、認知機能が衰えた後の意思決定をスムーズにすることができ、トラブル防止につながります。

⑷ デジタル遺品のトラブルーSNSや銀行口座の管理ができない

ケース:Dさんが亡くなった後、家族が銀行口座やSNSアカウントの管理に四苦八苦

ネット銀行のパスワードが分からず、口座の凍結解除に時間がかかった。SNSアカウントが放置され、知らない人からのコメントが続いていた。加えて、サブスクリプションサービス(Netflix、Amazonプライムなど)の解約ができず、費用が引き落とされ続けていた。家族はパスワードが分からず、解約手続きに苦労し、最終的に弁護士に依頼することになり、時間とお金がかかった。

原因:デジタル遺品の処理をしておらず、パスワードや契約情報を家族に共有・書き残していなかったこと。

解決策:デジタル遺品リストを作成し、信頼できる人に伝えるor書き残す。アカウントのパスワードをエンディングノートに記載する。クラウドサービスやSNSの遺品管理設定を利用する。

6「終活(終活動画)」の重要性

終活(終活動画)が重要な理由は、大きく分けて以下の3点です。

- 家族の精神的な負担を軽減するため。

- 家族の物理的な負担を軽減するため。

- 遺された人が悩むことなく故人を偲ぶことができるようにするため。

どのような医療を受けたいか、どのように葬儀をしたいかなどを明確にしておけば、自分の希望に沿った治療を受け、自分らしい最期を迎えることができます。また、遺言書やエンディングノートを作成することで、遺産の分配を自分の意志で決めることができる上、家族間に起こりがちなトラブルを防ぐことができます。加えて、終活(終活動画)を通じて自分の人生を振り返り、これからの時間をより大切に、安心して過ごすことができるようになります。不安が解消されたことによって、老後の人生に充実感が生まれることも、終活(終活動画)を行うメリットの1つです。逆に、「終活(終活動画)」をしないと、家族に負担がかかったり、自分の意思が尊重されなかったりするリスクがあります。

「終活(終活動画)」は、単に死後の準備をするだけでなく、自分らしい人生を送るための大切なプロセスです。現代の「終活(終活動画)」では、デジタル遺品の整理や介護方針の決定など、より幅広い内容が含まれるようになっています。したがって、早めに終活(終活動画)を始めることが、自分自身や家族にとって大きなメリットになります。「やりたいことリスト」や「感謝を伝える活動」などを計画することで、人生の満足度が向上するため、みなさんも終活(終活動画)に向けてぜひ前向きな一歩を踏み出してみてください。

7今後の「終活(終活動画)」トレンド予測

2010年代から急速に進んだSNS(ソーシャルネットワークサービス)の発展により、家族や友人のみならず、同じ時代を共に生きる人たちと、場所や時間を越えたやりとりが可能になりました。LINEやYouTube、TikTokやInstagramなどのツールを使いこなしているのはもはや若者だけではなく、情報通信機器を持っている前代であると言えます。

今後の「終活(終活動画)」では、旧式の遺言書や墓地、相続関係をはじめとして、オンライン化、すなわち「デジタル終活(終活動画)」が急速に普及すると考えられます。遺産管理についても、オンラインでのデータ管理が可能になる事により、40~50代の現役世代からの準備や対策が必要になると思われます。

旅行や趣味などの自分の人生を豊かにするための活動も、資産管理や遺産相続の計画あってこそです。現役世代のうちから老後資金の確保とあわせて、人生の充実に充てる資金の確保や運用を適切に行っていきましょう。

《今後の「終活(終活動画)」トレンド》

・若い世代の終活(終活動画)意識向上 → 60代だけでなく、40~50代から終活(終活動画)を始める人が増える

・「終活(終活動画)」のデジタル化が飛躍的に進む

8自分史・ドキュメンタリー映像作成のススメ―新しいカタチの「終活(終活動画)」の提案

「終活(終活動画)」の一環として、エンディングノートの発展形として「自分史の自費出版」「家族の系譜作成」「ファミリーヒストリー映像の制作」といったニーズに対するサポートサービスを提供している会社があります。これらの政策は、ご自身の人生や家族の歴史を形に残す方法として注目されています。以下に、それぞれのサービス内容に向いている人はどのような人なのか、そして、そのメリット・デメリットや、作成サポートのサービスを提供している企業について説明します。

1系譜の作成

家系図や家族の歴史を調査・作成するサービスです。専門の調査員が戸籍や古文書、墓碑などの資料をもとに家系を遡り、詳細な家系図を作成します。また、家族の歴史やエピソードをまとめた冊子の制作も行われます。

メリット:

家族のルーツを知ることができるため、自分の出自や先祖の歴史を理解することで、家族の絆が深まります。また、後世への資料として残せるため、子孫に伝える貴重な家族史となります。

デメリット:

古い資料の収集や解読には専門的な知識と労力が必要で、コストも高くなる場合があります。また、古い記録が残っていない場合、完全な系譜を作成できないこともあります。

提供企業:

株式会社ウイング: 和歌山県にある印刷会社で、自費出版や家系図の作成など、個人向けの出版サービスを提供しています。

2自分史の作成(自費出版)

サービス内容は、自分史や家族の歴史、エッセイ、詩集などを自ら執筆し、書籍としての出版です。専門の出版社や印刷会社が編集、デザイン、印刷、製本までをサポートします。少部数からの印刷が可能で、オンデマンド印刷を利用することでコストを抑えることもできます。

メリット:

個人の歴史を形に残せるため、自身の経験や思いを後世に伝える手段となります。

自由な表現が可能で、内容やデザインにおいても自分のこだわりを反映できます。

また、家族や友人への贈り物、特別な記念品として喜ばれます。

デメリット:

編集や印刷、製本に関するコストが発生するため、一定の費用がかかります。

執筆に手間がかかり、文章の作成や資料の整理に時間と労力が必要です。

提供企業:

torch press: 東京を拠点とするインディペンデントのブックレーベルで、アートブックや写真集の制作を手掛けています。

True Ring: 日本のコンテンポラリーアーティストを海外へ紹介するリトルプレスで、アートブックの出版を行っています。

3映像の作成

家族の歴史や思い出を映像作品として制作するサービスです。インタビュー映像、写真、ビデオクリップなどを組み合わせ、プロの編集技術で一本のドキュメンタリー作品に仕上げます。家族の節目や記念日に上映することで、家族の絆を深めることができます。

メリット:

視覚的に伝えられる点が他にはない大きなメリットです。映像と音声で臨場感のある家族史を残せます。また、DVDやデジタルデータとして保存し、家族や友人、親族などと簡単に共有できることも利点の1つです。

デメリット:

プロの撮影や編集には相応のコストがかかるため、製作コストが高くなります。プライバシーや情報の扱いについて、個人情報や家族のプライバシーをどこまで公開するか、慎重な判断が必要です。信頼のおける会社を選んで作成してもらう必要があるでしょう。

9ファミリーヒストリー・企業史―ドキュメンタリー映像作成のススメ

キュメンタリー映像は、終活(終活動画)の記録や企業の歴史を伝える手段として非常に有効です。ファミリーヒストリー映像は、ただの家族記録ではなく、「家族の物語」を伝える作品にすることが大切です。「ファミリーヒストリー」の映像は、家族の軌跡を残すだけでなく、未来の世代に向けた貴重な遺産となります。カメラワーク、BGM、ナレーション、編集を駆使して、視聴者(家族や未来の世代)に感動を与える映像です。

また、企業史映像は単なる記録ではなく、「生きている人が見て、考えて、参考となる」ドキュメンタリーとしての価値を持たせることが重要です。創業者や経営者が築き上げた企業の歴史には、経営の知恵、危機を乗り越えた経験、成功の要因が詰まっています。これは、現役の経営者や社員、次世代のリーダーにとって大きな学びになります。

ここからは、効果的なファミリーヒストリー映像・企業史映像を制作するためのポイントを深掘りしていきます。

『ファミリーヒストリー』という長寿番組があります。

故人のルーツをたどるドキュメンタリーで、生前知らなかった故人の人生を振り返る人気番組です。ほとんどのゲストが知らないエピソードが調査で明らかになって涙します。このような番組を家庭内、企業内で作ることができたら……というのが今回の私たちのサービス提供の原動力です。

10ドキュメンタリー映像の社会的効果

そもそも、どうして人はドキュメンタリーが好きなのでしょうか。ドキュメンタリーは、古今東西、映画やテレビ、配信プラットフォームで人気を博し続けています。その理由は、人間の本能的な好奇心や感情に訴えかける力があるからです。以下、視聴者がドキュメンタリーに惹かれる理由を分析します。

1「リアル」だからこそ共感しやすい

フィクションにはないリアリティがあるから

人々がドキュメンタリーを好む最大の理由は、作られた物語ではなく、実際に起こった出来事を見られることにあります。フィクション映画やドラマでは脚本があるが、ドキュメンタリーは現実の出来事そのもの。嘘のない「本当の物語」だからこそ、視聴者は感情移入しやすいのです。

例:『シリアに生まれて』:戦争の現実を生きる子供たちの視点を描き、視聴者に衝撃を与えた。

『マイケル・ジョーダン: ラストダンス』:伝説的なNBA選手の舞台裏に迫るリアルな映像が話題に。

2人間の本能「ストーリーを知りたい」

人間は「物語」に惹かれるから

私たちの脳は、事実そのものよりも「物語」として構成されたものに興味を持つようにできています。ドキュメンタリーは、「現実をストーリーとして見せる」という強みがあります。 物語の要素があるから面白いのです。

主人公(実在の人物やグループ)

困難や葛藤(挑戦、闘争、危機、成功)

解決または成長(結末や未来)

例:『フリーソロ』:命綱なしで断崖絶壁を登るクライマーの挑戦。極限の緊張感が視聴者を引き込む。

『シュガーマン 奇跡に愛された男』:消えた伝説のミュージシャンを探し出す旅が、まるで推理小説のように進む。

3現実の「驚き」や「真実の発見」

予想外の展開があるから

ドキュメンタリーは、映画やドラマのように「予定調和」ではありません。取材の過程で新事実が発覚したり、予想と違う結末になったりすることで、視聴者は釘付けになります。

例:『ドント・ファック・ウィズ・キャッツ: 猫殺しを追え!』:ネット上で始まった市民の捜査が、世界的な犯罪事件に発展する衝撃の展開。

『MAKING A MURDERER』:冤罪をめぐる裁判が次々に思わぬ方向へ展開し、視聴者は結末を見届けずにはいられなくなる。

4「自分の知らない世界」を知る楽しさ

人間の好奇心を満たすから

人は、自分の知らない世界や人生に強い興味を持ちます。普段接することのない文化、職業、犯罪、政治の裏側などを知ることで、新しい視点を得られることもあります。

例:『マイ・オクトパス・ティーチャー』:タコと人間の絆という、意外性のある題材が話題に。

『Inside Job』:リーマンショックの内幕を暴き、経済の裏側を学べる。

5社会問題や歴史を学ぶ手段

社会の現実を知ることで考えさせられる

多くのドキュメンタリーは、社会問題や歴史的事件を扱います。「知ること」が視聴者の知的好奇心を刺激し、世界を理解するきっかけになります。ニュースや記事よりも、「実際の映像」を見ることで深く理解できるようになります。

例:『13th -憲法修正第13条-』:アメリカの刑務所制度が人種差別とどう関係しているのかを鋭く分析。

『ボウリング・フォー・コロンバイン』:アメリカの銃問題について考えさせられる作品。

6感情を揺さぶる「リアルなドラマ」

フィクション以上の感動があるから

実在の人物の「努力」「苦悩」「成功」「挫折」にリアルに触れることで、フィクション以上の感動を得ることができます。ドキュメンタリーには「本物の涙」「本物の笑顔」「本物の苦悩」があります。

例:『ぼくはお金を使わずに生きることにした』:お金を使わずに1年間暮らす男の挑戦と人間関係が生まれる過程に感動。

『ディーパンの闘い』:難民が新たな国で生き抜こうとする姿に心を動かされる。

7「映像の力」が強い

「見て、聞いて」伝わる情報量が圧倒的だから

ドキュメンタリーは文章や静止画では伝えきれない情報を、映像と音でリアルに伝えます。実際の映像があることで、「本当にあったこと」としての説得力が増します。過去の記録映像、監視カメラ、インタビューなどを組み合わせることで、ストーリー性が強化されます。

例:『Apollo 11』:1969年の月面着陸を、当時の映像を使って完全再現。まるで現場にいるような臨場感。

『Fyre: 夢に終わった史上最高のパーティー』:詐欺フェスの舞台裏を、実際の映像でリアルに伝える。

ドキュメンタリーは、古今東西で愛される「リアルな物語」です。人間の本能的な「知りたい」「感じたい」という欲求を満たし、驚きや感動を与えるからこそ、多くの人が釘付けになります。 ドキュメンタリーが視聴者を惹きつける理由は、リアルな人間ドラマがある(作り物ではない「本物の感情」)からです。

ストーリー性があり、次の展開が気になる

予想外の発見や驚きがある(リアルだからこそ何が起こるかわからない)

普段知らない世界を覗き見できる(異文化、犯罪、裏社会、自然など)

社会問題や歴史を学べる(ニュースよりも深く理解できる)

映像の力で圧倒的な没入感を得られる(目で見て、耳で聞く情報量が多い)ドキュメンタリーは「現実を物語として見せる」ことで、視聴者の心を掴み続けているのです。

11自費出版の自伝 vs. ファミリーヒストリー映像の違い

自分史(自伝)とファミリーヒストリー映像はどちらも人生や家族の歴史を記録する手段ですが、表現方法や影響力に大きな違いがあります。

| 項目 | 自費出版の自伝 | ファミリーヒストリー映像 |

| 媒体 | 書籍(印刷物、電子書籍) | 映像(DVD、YouTube、デジタルデータ) |

| 情報量 | 詳細に記述できる(数万~数十万字) | 要点を映像で伝える(30分~2時間) |

| 表現方法 | 文章中心(個人的な思いを深く表現) | 映像・音声・写真・ナレーションで表現 |

| 感情の伝え方 | 読者が想像力で補完 | 声・表情・映像の雰囲気で感情を直接伝える |

| 保存・継承 | 書籍として残り、長期保存が可能 | デジタルデータだが、時代と共にフォーマット変化 |

| 制作の難易度 | 執筆に時間がかかるが、一人で作成可能 | 取材・撮影・編集に専門技術が必要 |

| コスト | 印刷・製本費用(数万~数十万円) | 撮影・編集費用(数十万円~百万円以上) |

| 共有のしやすさ | 限られた人に配布 | YouTubeやSNSで簡単に共有可能 |

自費出版の自伝の特徴

① メリット

詳細な記録が可能で、文章量に制限がなく、生涯の出来事を詳細に記録できます。また、哲学や価値観、内面の変化など、個人的な思いを深く伝えることができ、長期保存に向いています。紙の本は、適切な保存をすれば 数十年、数百年 残すことができる上、電子書籍として保存すれば、デジタルデータとして管理することが可能です。また、執筆の自由度が高くm自分のペースで執筆でき、何度でも修正・加筆が可能であることもメリットの1つです。体が思うように動かない場合でも、口述筆記を活用すれば、文章が苦手でも作成可能です。家族や子孫に「家系の歴史」として残すことができる上、「親の思いを知る」ことができ、家族の絆が深まるため、後世へのプレゼントにもなります。

② デメリット

まず、多くの人に読んでもらうのが難しいことが挙げられます。長文の読書が苦手な人には負担になり、最後まで読まれないことが多くあります。また、映像に比べると話し手の声、表情、感情や雰囲気などの視覚からの情報が伝わりにくい点もデメリットの1つです。写真やイラストは挿入できるものの、映像ほどのインパクトはありません。また、自費出版・印刷の際には数万円~数百万円のコストがかかることもあります。加えて、在庫管理の手間があり、部数によっては売れ残る可能性があります。

ファミリーヒストリー映像の特徴

① メリット

視覚的・聴覚的に伝わる点が大きなメリットです。表情、声、身振り手振りが記録されるため、感情が伝わりやすく、写真や過去の映像を組み合わせることで、没入感が高まります。また、短時間で重要な情報を伝えられ、繰り返し見ることも可能です。映像なら30分~1時間で要点をまとめられるため、視聴する人の負担は少なくなります。家族や社員が気軽に視聴できるため、記録としての普及率が高いのもメリットの1つです。加えて、動画は 「見て・聞いて」理解できるため、印象に残りやすいです。ナレーションやBGMの力を借りて、感動的な演出も可能となり、YouTubeやウェブサイトにアップすれば、家族や社員、顧客以外の多くの人に見てもらうことができます。そして、DVDやデジタルデータで保管することで、いつでも、どこでも視聴することが可能になります。

② デメリット

プロのカメラマンや編集者に依頼すると、数十万円~百万円以上かかることがあります。自作も可能だが、撮影・編集スキルが必要で、素人には作成が難しいです。また、フォーマットの変化による保存リスクもあります。VHS、DVD、ブルーレイなどメディアの変化で再生環境が変わるため、長期保存を検討されている場合には注意が必要。デジタルデータは破損や消失のリスクがあるため、複数のバックアップが必要となります。また、ストーリー構成の難しさもデメリットの1つです。映像は「編集の力」が大きく影響するため、魅力的なストーリーを作るのが難しくなります。内容を詰め込みすぎると長尺になり、視聴者の集中力が持たない可能性があります。

どちらを選ぶべきか?

自費出版の自伝が向いている人

- じっくり自分の人生を振り返りたい(長文で細かく記録したい)人

- 家族や子孫に残したいが、多くの人に公開する必要はない人

- 長期保存できる形で残したい(印刷物が良い)人

- 文章を書くのが得意、またはライターと共同執筆できる人

ファミリーヒストリー映像が向いている人

- 視覚的・聴覚的に伝えたい(話し方や表情を残したい)人

- 家族だけでなく、社員や顧客にも伝えたい(企業史映像など)人

- 短時間で要点を伝え、気軽に見てもらいたい人

- 感動的なストーリーを映像で表現したい人

自費出版の自伝とファミリーヒストリー映像は、それぞれ異なる役割を持っています。「深く記録を残したいなら自伝」、「広くわかりやすく伝えたいなら映像」を選ぶのが最適です。両方を組み合わせて活用することで、より豊かな記録となるため、自伝と映像の両方を作るのも1つの方法です。

12企業史映像―映像作成の手法

企業史映像は、いわば「生きた教科書」です。企業史映像の本当の価値は、「亡くなった人の記録」ではなく、「生きている人が見て、考え、参考になる知恵が詰まっていること」にあります。創業者の声、決断、苦悩、信念を映像で残すことで、次の経営者が悩んだときの道しるべになります。企業史は、過去を振り返るものではなく、未来へ続くバトンです。経営の本質とは何か? 企業の存在意義とは何か? その答えが映像の中にあります。

1企業史映像の意義

起業し絵以上は、「故人の物語」ではなく、未来へのメッセージです。創業者が亡くなった後にただ回顧するための映像ではなく、現在の経営者、従業員、後継者にとって「生きた教訓」となるべきです。

経営者にとっての指針:「企業はどのようにして成功し、どのような決断が経営の分岐点になったのか」

従業員にとっての価値観:「なぜこの企業は存在し、何を大切にしているのか」

後継者にとっての学び:「創業者の思いをどう受け継ぎ、次世代の経営に生かすか」

以上のようなテーマを熱く伝えることで、過去を振り返るだけでなく、現在を見つめ、未来を考える材料となることが、企業史映像の本来の役割です。

2企業史映像の構成:生きた知恵を伝えるポイント

(1) 起業の動機と創業時の困難

なぜこの会社を立ち上げたのか?

→ 創業者のビジョンを明確に伝える

最も苦労した時期はいつか? どう乗り越えたのか?

→ 現代の経営者や従業員が応用できる知恵を伝える

会社を作った時、どんな思いだったか?

→ 「その思いを今も持ち続けているか?」という問いを視聴者に投げかける

《映像演出の工夫》

- インタビュー映像+当時の写真や新聞記事を組み合わせる

- 創業当時の事務所や工場の映像を交え、リアリティを高める

(2) 企業の成長過程と意思決定

成長のカギとなった決断は何か?

→ 「なぜその選択をしたのか?」を掘り下げ、視聴者に考えさせる

ライバルとの競争、業界の変化にどう対応したか?

→ 変化に適応する方法を学べるように

最大の経営危機と、その乗り越え方は?

→ 現在の経営者にとって参考となる事例を詳細に紹介

《映像演出の工夫》

- 危機的状況の再現映像(ニュース映像や新聞記事を使う)

- 当時の関係者インタビュー(元社員、取引先、家族など)

(3) 企業の文化・哲学

この会社のDNAとは?

→ 創業者が一貫して持ち続けた信念は何か?

社風・価値観をどう築いたか?

→ 従業員に伝わるよう、現場の映像を多用する

《映像演出の工夫》

- 現代の社員のインタビュー(「創業者の思いをどう受け継いでいるか?」)

- 仕事風景の撮影(企業の空気感を伝える)

(4) 未来の経営者へのメッセージ

「自分がいなくなった後、企業はどうあるべきか?」

→ これを明確に語ることで、後継者にとっての経営指針になる

「今の経営者や社員に何を託したいか?」

→ 視聴者に考えさせる言葉を残す

《映像演出の工夫》

- 創業者のラストメッセージ(映像またはナレーション)

- 手紙を読むシーンを入れることで、より感情に訴える

3映像の演出ポイント

(1) 視聴者が感情移入しやすい映像表現

過去と現在をリンクさせる映像演出

→ 例:「当時の工場の映像」→「現在の工場の映像」とつなげる

ナレーションを使いすぎない

→ インタビューや実際の会話を生かすことで、リアルな雰囲気を作る

静かな感動を演出

→ 過剰なBGMや派手な演出は避け、「じわっと響く」映像に

(2) BGMの活用

挑戦の場面: ゆったりとしたクラシックやジャズ

危機を乗り越えた場面: シリアスな低音+ピアノの旋律

未来へのメッセージ: 穏やかで希望を感じる音楽

※ BGMは視聴者の感情を引き出す鍵になるので、慎重に選ぶ。

4 企業史映像の活用方法

映像を残すだけでなく、企業の現在と未来に役立てることが大切。

社内研修として活用(新入社員に企業の歴史を学ばせる)

YouTubeやHPで公開(ブランド価値向上、採用活動にも貢献)

➝収益化

経営者向けのドキュメンタリーとして発信(他の経営者の参考になる)

13ファミリーヒストリー―映像作成の手法

テレビ番組「情熱大陸」と、ファミリーヒストリーには共通点があります。以下のような考え方と、依頼者のニーズを元に映像を作成していきます。

1人物にフォーカスする

カンブリア宮殿 → 企業や経営者のストーリーに焦点を当てる

情熱大陸 → 各分野で活躍する個人の人生や日常を描く

ファミリーヒストリー → 有名人の家族史や先祖の足跡を探る

いずれも 「人間ドラマ」 を重視し、視聴者が感情移入しやすい構成をとっています。

2過去と現在をつなぐストーリーテリング

インタビュー映像と過去のアーカイブ映像(写真・手紙・新聞記事など)を組み合わせる

ドラマ仕立てのナレーションを入れ、視聴者がストーリーに没入できるようにする

歴史の流れを意識した編集(年代ごとの変遷を明確にする)

3音楽と映像演出の使い方

BGMの活用: クライマックスで感情を高める音楽を使用する

シネマティックな映像: ドキュメンタリーでありながら映画のような映像美を意識

これらを意識することで、ファミリーヒストリー映像はより魅力的な作品になります。

《制作手法》

① 構成・企画

ファミリーヒストリー映像を作る際には、ストーリーの流れを決めることが重要です。

イントロ: 視聴者の関心を引く家族の歴史の謎やテーマを提示

本編: 取材やインタビューを交えながら、家族のルーツや出来事を紹介

エンディング: 未来の家族へのメッセージやまとめ

② 撮影

インタビュー映像の撮影(家族、知人、歴史の専門家など)

昔の写真や映像の収集

重要な場所のロケ撮影(故郷の風景、実家、墓地など)

③ 編集

過去と現在の映像をスムーズに繋ぐ(モンタージュ手法)

物語のリズムを考えたカット編集

字幕・ナレーションの挿入(家族の言葉を補足する)

YouTubeとファミリーヒストリー制作の違い

① 目的と視聴者

YouTube: 個人や家族向け、SNSで共有しやすい、短めの尺(1-3分程度)

ファミリーヒストリー: 多くの視聴者を想定、長尺(10~30分)、プロフェッショナルな編集

② 制作規模

YouTube: 個人クリエイターや少人数の制作チームで制作可能

ファミリーヒストリー:ディレクター、カメラマン、音声、編集担当などが関わる

③ 予算

YouTube: 低予算(スマホやミラーレスカメラで撮影可能)

ドキュメンタリー: 中予算(プロ用機材、取材費、スタジオ編集)

④ クオリティ

YouTube: スピード重視、シンプルな編集

ファミリーヒストリー: 高品質な映像、シネマティックな演出

カメラワーク

ドキュメンタリー映像では、カメラワークが物語の印象を大きく左右します。

① インタビュー撮影

三脚+固定カメラ: 安定感があり、話し手の表情をしっかり捉える

手持ちカメラ: 動きのある映像で、臨場感を演出

② ロケーション撮影

ドローン映像: 家族のルーツとなる土地や風景を美しく撮影

スローモーション: 感情的なシーンをより印象的に

③ 写真や資料の撮影

クローズアップ: 手紙や写真をズームで撮影し、細部を見せる

トラッキングショット: 歴史ある場所を歩きながら紹介するカット

BGM・演出方法

BGMや演出方法によって、視聴者の感情をコントロールすることができます。

① BGMの選び方

感動的なシーン: 弦楽器を使ったクラシック調の曲

過去の回想: ピアノやアコースティックギターなど、柔らかい音色の曲

ミステリアスな要素: ドローン音や低音のシンセサイザー

② ナレーション

ドキュメンタリー風: 落ち着いた低音の声で語る

ドラマ風: 感情を込めた語り口で物語に引き込む

③ 色彩補正(カラ―グレーディング)

過去シーン: セピア調やモノクロ加工

現在シーン: 明るく鮮やかな色合い

良いドキュメンタリーとは?

① ストーリーが明確

視聴者が引き込まれる「起承転結」がある

② 人間ドラマが伝わる

感情が動くシーンが多い(家族の喜びや苦悩など)

③ 映像・音楽のバランス

シネマティックな映像美と、適切なBGMの組み合わせ

④ メッセージ性がある

ただの記録ではなく、未来への希望や教訓を伝える

14「終活(終活動画)」ドキュメンタリー映像作成を検討されている方へ

ドキュメンタリー制作に定評のある10社について、費用、人員規模、制作実績等を以下にまとめました。

オーガニック・グロース https://organicgrowth.jp/

費用: 調査・撮影費用も含め30万円~50万円。

更にNHKレベルまで映像クオリティを上げたい場合は、ご予算に合わせてカスタマイズ。人員規模15名(パート、契約社員含む)

NHKのディレクターとして「小さな旅・手紙シリーズ」や「クローズアップ現代」「首都圏スペシャル」を制作したディレクターが、皆様の人生を映像として形に残すお手伝いをいたします。TV番組、映画製作の経験豊富なディレクターやマーケティングコンサルタントが支援。採用動画や広報、社史動画などが得意。企業PRや教育関連のドキュメンタリー映像制作にも対応しています。

株式会社白川プロ https://www.shirakawapro.co.jp/

費用: 具体的な料金情報は公開されていません。

人員規模: 詳細な社員数は公表されていませんが、60年以上にわたりNHKの番組制作に携わっており、豊富な経験と専門性を持つスタッフが在籍しています。

制作実績: 「スポーツ大陸」「にんげんドキュメント」など、NHKのドキュメンタリー番組を多数制作しています。

株式会社ワイズ https://www.yzyz.jp/plan/

費用: 具体的な料金情報は公開されていません。

人員規模: 詳細な社員数は公表されていませんが、多様なジャンルのドキュメンタリー制作を手掛ける体制を整えています。

制作実績: 社会問題や人間ドラマに焦点を当てた作品で高い評価を得ています。

株式会社ドキュメンタリージャパン

費用: 具体的な料金情報は公開されていません。

人員規模: 詳細な社員数は公表されていませんが、専門のクリエイター集団として活動しています。

制作実績: 数多くの賞を受賞しており、社会的なテーマから人間の深層に迫る作品まで幅広く手掛けています。

株式会社イメージ・ジャパン

費用: 具体的な料金情報は公開されていません。

人員規模: 詳細な社員数は公表されていませんが、TV番組出身の経験豊富なディレクターやマーケティングコンサルタントが在籍しています。

制作実績: 大手企業から中小企業、スタートアップまで8,800社の幅広い事業・会社のドキュメンタリー映像を制作しています。

メディアフォーユー株式会社

人員規模: 詳細な社員数は公表されていませんが、テレビ番組制作の経験を持つスタッフが在籍しています。

制作実績: 採用動画や広報動画、社史動画など多岐にわたるドキュメンタリー映像を制作しています。

株式会社ツムラオフィス

費用: 具体的な料金情報は公開されていません。

人員規模: 詳細な社員数は公表されていませんが、企画から撮影、編集まで一貫したサービスを提供できる体制を整えています。

制作実績: 企業の歴史や理念を伝える映像制作に定評があります。

株式会社ループ

費用: 具体的な料金情報は公開されていません。

人員規模: 詳細な社員数は公表されていませんが、多様な映像制作を手掛けるスタッフが在籍しています。

制作実績: 独自の視点と高い技術力で、視聴者に訴求力のあるドキュメンタリー作品を提供しています。

株式会社エーオン

費用: 具体的な料金情報は公開されていません。

人員規模: 詳細な社員数は公表されていませんが、豊富な経験と実績を持つスタッフが在籍しています。

制作実績: クライアントの要望に応じた柔軟な対応で、質の高いドキュメンタリー映像を制作しています。

株式会社いまじん

費用: 具体的な料金情報は公開されていません。

人員規模: 詳細な社員数は公表されていませんが、独自の企画力と高い技術力を持つスタッフが在籍しています。

制作実績: 企業PRや教育関連のドキュメンタリー映像制作にも対応しています。

各社の具体的な費用や人員規模に関する情報は公開されていない場合が多いため、詳細を知りたい場合は直接問い合わせることをおすすめします。

15映像作成に失敗しないために

ドキュメンタリーやファミリーヒストリー映像は、一生の記録として大切なものです。制作会社に依頼する際には、以下のポイントを慎重に確認し、満足のいく作品を作るための準備をしましょう。失敗しないために、以下のポイントをしっかりチェック しましょう!

《ファミリーヒストリー映像の作成を依頼する際の注意点》

1目的・ゴールを明確にする

何を伝えたいのかを明確にする

映像の目的によって、制作の方向性や演出方法が大きく変わります。

| 内容 | 価格目安 |

| インタビュー+簡単な編集(30分) | 10万~30万円 |

| 企業のドキュメンタリー(60分) | 50万~200万円 |

| 映像にCG・アニメーションを加える | 追加10万~50万円 |

ファミリーヒストリー映像

→ 家族のルーツを残すのか、祖父母の人生を記録するのか?

→ 家族向けのプライベート映像か、広く公開するものか?

企業ドキュメンタリー

→ 創業者の理念や歴史を残すのか?

→ 社員教育やブランディングのために使うのか?

明確なテーマを持つことで、制作会社との打ち合わせがスムーズになります。

2制作会社を慎重に選ぶ

実績と作風を確認

事前に 過去の制作実績を確認し、自分のイメージと合うかチェック しましょう。

→ 会社によっては「感動系」「ナレーション重視」「インタビュー中心」など得意なジャンルが異なります。サンプル映像を見て、質の高さをチェック

→ カメラワーク、編集技術、ナレーションの質などが満足できるか確認。

料金体系の確認

会社によっては 「撮影費+編集費」 のセット料金もあれば、オプション追加で料金が大幅に変わる場合も。

見積もりの際に、以下を明確にする:

撮影日数(1日 or 複数日)

撮影スタッフの人数(1人 or チーム)

編集作業の範囲(テロップ・BGM・CGなど含まれるか?)

納品形式(DVD、データ、クラウドストレージ)

修正対応(何回まで無料か?)

相場感(一般的な価格)

3撮影準備

インタビュー対象者を決める

誰に話を聞くべきか を事前にリストアップ。

家族ヒストリーなら:祖父母、親族、家族の歴史に詳しい人

企業ドキュメンタリーなら:創業者、経営陣、長年の社員、取引先

インタビューのポイント

具体的なエピソードを話してもらう(抽象的な話ではなく、実体験が感動を生む)

昔の写真・資料を準備(映像内に挿入することで、よりリアリティが増す)

撮影場所の雰囲気も考慮(自宅、職場、記念の地など)

撮影スケジュールの調整

撮影時間は通常 1インタビューで1~2時間

屋外撮影の場合は 天候も考慮 して予備日を設定

服装や背景にも気を配る(企業映像ならスーツ、家族映像ならリラックスした服装)

4編集のポイント

編集方針を事前に伝える

編集次第で映像の印象は大きく変わるため、事前に要望を伝えておくことが重要。

ナレーションの有無 → プロのナレーターを入れるか?字幕で対応するか?

BGMの雰囲気 → クラシック、ジャズ、ピアノなど、感動的 or ドキュメンタリー調?

映像のテンポ → ゆっくりとした語りかけるようなものか?テンポ良く展開するものか?

写真・過去の映像を効果的に使う

昔の写真や映像があると、記録映像としての価値が向上

「過去の映像+現在のインタビュー」の組み合わせは定番の演出手法

修正回数を事前に確認

多くの制作会社は 2回まで修正無料 の場合が多いが、それ以降は追加料金になることも

「重要な部分が編集でカットされていないか」事前チェックが必要

5著作権・プライバシーの確認

使用する素材の権利を確認

BGM・写真・映像の著作権問題 を事前にクリアにしておく

→ 商用利用の場合、フリー素材 or ライセンス購入が必要

関係者の承諾を得る

→ 特に企業ドキュメンタリーでは、取引先や社員の映像使用許可を確認する

公開範囲の決定

YouTubeにアップするのか、家族・社内向けに限定するのか?

プライベート映像ならデータ保管の方法も考える(クラウド、USB、DVD)

5納品後の活用方法

どのように映像を使うかを計画

家族向けなら → DVD・USBにして親族に配布

企業向けなら → HP、社内研修、展示会、YouTube公開など

データのバックアップ

せっかく作った映像が データ消失しないよう、複数のバックアップを取る

DVDやUSB以外に クラウドストレージに保存 しておくと安心

ドキュメンタリー・ファミリーヒストリー映像の制作は、一生に一度の大切なプロジェクトです。ポイントをおさえ、満足のいく映像作成を実現させましょう。

16最後に―「終活(終活動画)」でドキュメンタリー映像を作成するメリット

「終活(終活動画)」は人生の最期を自分らしく迎えるための大切な準備です。その中で「映像」を活用することには、多くのメリットがあります。

1想いを明確に伝えられる

文章やエンディングノートだけでは伝わりにくい感情やニュアンスも、映像なら直接伝えられます。表情や声のトーンが加わることで、家族や大切な人により深いメッセージを残せます。

2遺族の心の支えになる

亡くなった後でも、映像を通じて故人の姿や声を感じられることで、遺族の悲しみが和らぎます。特にメッセージ動画や思い出の記録は、家族にとって貴重な宝物となるでしょう。

3遺志を正確に伝えられる

葬儀や財産分与、医療方針などについての希望を映像で残すことで、誤解を防ぎ、家族の負担を減らせます。文章では伝わりにくい気持ちや理由も、映像ならより納得感をもって伝えられます。

4思い出を鮮やかに残せる

写真だけでは伝えきれない人生の瞬間を、映像で残せます。旅行や趣味、家族との時間などを記録することで、後世に受け継がれる「生きた証」となります。

5生前のコミュニケーションが活性化する

映像を作る過程で、自分の人生を振り返り、家族や友人と語り合うきっかけになります。「こんな思い出があったね」と話しながら、今をより充実させる機会にもなります。映像を活用することで、単なる終活(終活動画)ではなく「未来へつなぐメッセージ」として、より感動的で意味のある形にできます。

あなたの想いを、映像というかたちで大切な人に残してみませんか?

6最後に

終活のかたちは人それぞれです。あえて何もせずに過ごすというご選択もまた、ひとつの終活と言えるでしょう。

もしご自身やご家族、ご友人の人生の歩みを映像というかたちで残したいとお考えになった際には、ぜひ終活専門の映像制作会社までご相談ください。

制作の流れ、期間、構成台本、費用、撮影方法など、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

終活動画に関するご相談は、オーガニック・グロースへ。